Bouvaert, l’irrésitible pastiche de la vie de Rubens

Le rideau se lève sur un décor flamand, inspiré d’un tableau Brueghel et ouvert comme une maison de poupée. Dans l’atelier de Simon Spruyt une biographie de Rubens (1577-1640) s’est transformée en « élégie pour un âne » : une farce autour de la destinée parallèle de deux frères, un peintre adulé et un écrivain raté. En s’inspirant de la vie et de l’œuvre du génie consacré de la peinture flamande, le dessinateur compose son ode paradoxale avec un humour irrésistible. Une ironie qui infiltre le rire avec la lumière.

Détournement biographique

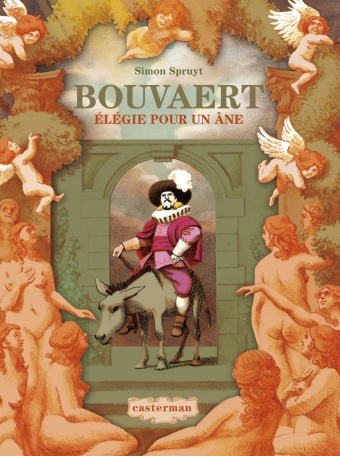

Il est là, en majesté, sous son portique, annoncé par les angelots joufflus, devant un parterre de nymphes aux formes généreuses, empanaché sur son âne. Jan Bouvaert est l’avatar de Rubens. Comme lui, son père était un notable protestant forcé à se convertir au catholicisme. Comme lui, le peintre voyage en Italie pour se former aux maîtres italiens, sans pouvoir assister à l’agonie de sa mère, avant d’installer son puissant atelier à Anvers. Simon Spruyt explique : « Au départ, on m’avait commandé une biographie de Rubens et je ne me sentais déjà pas à l’aise avec cet exercice. Mais quand j’ai lu la correspondance du peintre, le personnage ne m’était plus très sympathique. J’ai donc préféré dévier vers la fiction. »

A l’opposé du peintre ambitieux, le dessinateur commence par imaginer son frère Pieter resté à Anvers au chevet de sa mère. Précepteur dans une famille bourgeoise, le poète consacre tout son temps à la composition de son « ode à l’âne », un texte emprunté à Godfried Bouvaert, un moine sur lequel Simon Spruyt avait soutenu un mémoire à l’Université : « J’ai toujours rêvé d’intégrer cette ode dans une histoire. C’est un « encomium paradoxal » qui date du XVIIIème siècle. Ce genre rhétorique antique avait été remis au goût du jour par les humanistes, le plus connu étant L’Eloge de la folie d’Erasme, mais c’était très à la mode à la fin du XVIème siècle. Dans l’album j’évoque celui que Jean Passerat avait fait sur l’âne à l’époque. » La figure rhétorique de l’éloge paradoxal ouvre les mystères d’une science de l’éloquence oubliée que l’artiste signale sans s’y attarder, rusant de subtilités pour intégrer à son histoire un contexte tout en suggestion. « Je n’aime pas coller à la vérité historique. J’ai déjà l’idée de ce que je veux raconter et je pioche dans l’histoire des ingrédients pour nourrir mes idées. Pour le personnage d’Isabella, j’avais commencé par faire une muse très clichée. J’ai finalement gardé le physique d’Hélène Fourment, la deuxième épouse de Rubens, celle de « la Petite Pelisse », en mélangeant la figure d’Isabella Brant sa première femme, qui a donné au peintre les fonds nécessaires pour établir son atelier. J’ai fouillé ensuite autour des figures de femmes chefs d’entreprise, cachées à cette époque derrière la devanture et le nom de leurs maris » commente l’artiste.

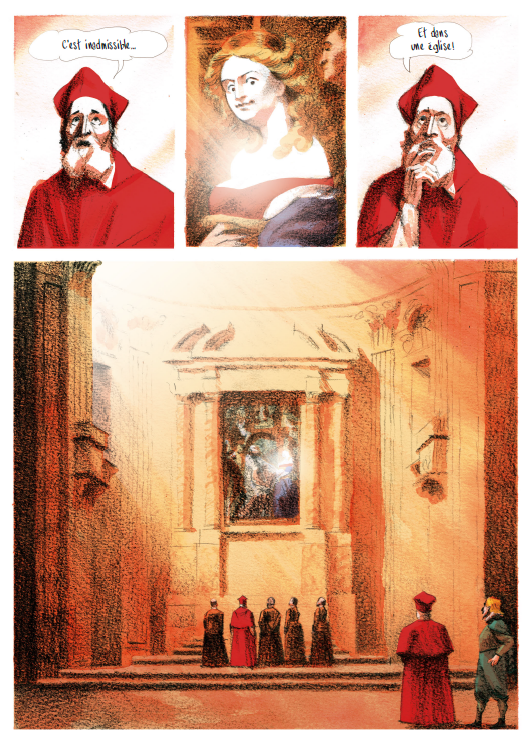

De l’Italie aux Flandres, le contexte historique, entièrement digéré dans l’image et les dialogues, n’est jamais explicité par des bulles narratives. Il apparaît par touches, dans les décors, les détails, les costumes ou la présence de certains personnages historiques. La figure paternelle protestante suffit à remémorer la répression espagnole au moment de « la révolte des gueux » en 1568, tandis que le fils se vend aux commandes de la Contre-Réforme catholique, décorant églises et cathédrales

Une Farce historique

Dès le prologue, la farce désacralise la condition de l’artiste et questionne le sens des réalités, « Je n’accorde pas de pouvoir surnaturel à l’artiste ou à l’art en général. Les artistes ne sont pas magiciens, ils appartiennent tous à un grand contexte, économique et politique, et à leur contexte intime et familial », déclare Simon Spruyt qui reconstruit son univers graphique non seulement à partir des citations directes des œuvres de Rubens mais également de toutes sortes d’images synthétisées. L’ensemble réalisé au crayon noir et gras rehaussé d’aquarelle terre brûlée, a ensuite été colorisé par des aplats numériques chatoyants, qui vibrent en hommage à la sensualité débordante du peintre de la chair. « Je construis un univers graphique différent pour chacun de mes livres, ce qui prend du temps et passe par plusieurs étapes. Rubens était célèbre en son temps pour ses grandes scènes mythologiques et religieuses. L’amour de la chair, au-delà de sa libido, traduit son désir de donner la vie à ses tableaux. Il répond aussi à des commandes spirituelles faites pour inspirer les masses à revenir au catholicisme. Pour ma part, J’aime beaucoup ses études et ses esquisses, les œuvres plus personnelles comme les portraits de sa famille qu’il a peint à la fin de sa vie. Sur le crayon, la couleur imite la peinture à l’huile et rend l’image vivante. Je voulais éviter à tout prix le brun sépia cliché du passé en ouvrant ma palette narrative et en choisissant des couleurs très saturées pour les aplats. »

L’artiste tisse sur le non-dit en clair-obscur et couleurs vives, travaillant les effets comiques en contrastes à partir de la dualité miroir des deux frères. Le premier, ambitieux et égoïste, au sommet de sa réussite est aussi l’instrument d’enjeux commerciaux et diplomatiques qui lui échappent. L’autre, intègre et dévoué, s’obstine sur cette ode à l’âne dans l’austérité et la solitude, sans se rendre compte du tempo social dont il est lui aussi le jouet. L’auteur puise ce goût pour l’intrigue psychologique dans les romans du XIXème siècles et les écrits de Thomas Mann son écrivain préféré. Il s’était déjà inspiré de La Montagne Magique dans Junker. Pour Bouvaert, il s’imprègne de Buddenbrooks et calque son Rubens sur le vieux Goethe du Lotte à Weimar reclus dans son petit monde et sa tour d’ivoire. Le trait romanesque se traduit dans l’expression surjouée des personnages comédiens. « Le cartoon, c’est pour la rigolade ! En revanche je n’explicite jamais les émotions de mes personnages, et je m’appuie sur un arrière-plan d’événements implicites comme la mort de la mère, la mort du frère qu’on ne voit pas mais qu’on devine. Cette distance laisse plus de place à l’interprétation du lecteur. Je varie ainsi très peu l’angle de vue, en évitant les cadrages dynamiques et en privilégiant les plans qui montrent les personnages entiers.» décrit l’artiste. Une mécanique s’enclenche qui se traduit visuellement dans la structure architecturale et animée des planches, balisées classiquement sur trois bandes ou en damiers, sur lesquelles l’artiste invente ses variations. Il ajoute : « Contrairement à mes autres livres qui multipliaient les niveaux de lecture, j’ai voulu ici me tenir à une narration plus linéaire. Je suis parti d’une trame générale simple pour construire mes séquences au fur et à mesure, par segments. Les scènes courtes facilitent le montage. J’aime surtout créer des motifs pour jouer dans la narration avec des éléments visuels, les pigeons, le portrait qui devient réel, ou encore des dispositifs comme le dialogue hors cadre entre la mère alitée et le fils, que j’ai utilisé dès que la scène s’y prêtait.» Alors que les cases projettent dans la répétition la monotonie du quotidien, rythment le temps qui passe, les pieds de nez se multiplient. La petite musique des saynètes se met en place, cousues par les ellipses et les rebondissements comiques.

Le théâtre de l’ironie

Dans l’esprit d’un Olivier Schrauwen, que Simon Spruyt considère comme un maître de la distance ironique, l’artiste se sert de la profondeur histoire et des normes périmées du passé. Il témoigne : «Plutôt que de partir d’un présent que je ne comprends pas, j’aime m’appuyer sur un passé déjà sujet aux interprétations. Les conversations à la mode dans les soirées littéraires du XVIIème siècle autour de l’esprit et la matière, de la couleur et la ligne, ont d’autant moins de valeur aujourd’hui qu’elles ont largement été remises en causes. Je joue sur ce décalage. En règle générale, j’ai un problème avec le sérieux : pour moi, les grandes vérités sont des questionnements, non des reponses. Cette distance ironique qu’on retrouve dans tous mes livres m’apporte une dynamique critique qui me permet d’assumer ce besoin de créer des mythes, en me donnant les moyens de les déconstruire. Ça devient ma vraie motivation. Je ne suis pas un nihiliste, mais cette distance m’empêche aussi de devenir l’idéaliste borné qui force le monde dans ses propres pensées. ».

Cette distance ironique s’applique à toutes les composantes de l’album : de la caricature du duc de Mantoue à l’épiphanie vécue par Bouvaert dans son délire surréaliste qui explose avec le happy end ambigu et tragi-comique de la scène finale. Dans cette apologie du dérisoire, Simon Spruyt déconstruit à son tour les facettes de la réalité de la création : montrant le faire dans les scènes dans l’atelier ou à la table d’écriture tandis que les rêves condensent l’alchimie de l’inconscient. « J’aime l’ambivalence. Sans faire de l’autobiographie, je m’imprègne forcément de ma propre personnalité pour construire mes personnages, mais je suis autant le peintre prétentieux que celui qui se cache, en cherchant des arguments à ses faiblesses. Le peintre a aussi le grand rêve de son métier, que son art donne du sens à sa propre vie. Il crée son illusion et c’est ce que nous faisons tous.» conclut l’artiste dont le pessimisme joyeux sonne comme une invitation universelle à ne pas tout prendre au sérieux.

Lucie Servin

Follow

Follow